当社グループは、マテリアリティの実現に向け、性別、国籍、年齢、経歴、障がいの有無等の属性によらない人材の採用や登用を推進し、多様な個性を持つ社員が活躍できる場を提供していきます。女性活躍の推進については女性活躍推進法の範囲にとどまらず、働きやすい環境の整備などを継続して進めて活躍の場を広げていきます。

2030年度における当社グループのあるべき姿をまとめた「東京計器ビジョン2030」では、人事戦略・方針として人的資本の強化を掲げ、ビジョン達成のための人材育成・組織改革に取り組んでいきます。

人材に関する考え方・方針

人材採用に対する取り組み

事業環境が大きく変化する中で、当社グループが持続的に発展・成長していくためには、競争力の源泉であり、変革の柱となる人材の確保が不可欠です。新たな価値の創造に向けて、従業員一人ひとりが個性や能力を最大限に発揮し、これを結集して大きな力にすべく、当社グループが求める人材像を「果敢に挑戦する人」と定義しています。

人事総務部では、将来を見据えた人材像と、各部署とのニーズを擦り合わせながら、採用活動に臨んでいます。

人材育成方針

多岐にわたる事業を展開している当社グループでは、それぞれの事業に属する従業員に求められる知識・スキルは多種多様です。また、激変する外部環境にも迅速に対応していかねばなりません。

このような事業内容・外部環境において当社グループが持続的に成長を続けるためには、会社や上司からの指示のみならず、自ら考え能動的に業務を遂行し、世の中の変化に対応しながら成長していくことができる人材、すなわち「自律型成長人材」が不可欠です。

そのため、当社グループでは、人材育成の基本方針を「自律型成長人材の育成」とし、当社グループの経営方針や経営戦略を普遍的な価値観として持ちながらも、激変する外部環境に対し、従業員一人ひとりが自ら考え、判断・行動し、個々の持つ力を最大限に発揮し、困難な課題に挑戦して組織としての結果を出せるよう、個々の能力開発を支援します。

また、それらを通じて人的資本を強化し、持続的な企業価値の向上を追求します。

自律的なキャリア形成支援

変化していく事業内容・外部環境において、従業員には自ら目指すキャリアと、そのために必要なアクションを考えることを求めています。当社では、新卒採用入社4年目および昇格時にキャリア研修を行っています。また、半年ごとに上司と面談し、今後のキャリアについて話し合う機会も設けています。さらに、自己啓発プログラムとして、通信教育や外部のウェブセミナー等の提供を行っています。

そのほか、各部署から求人を募り、従業員が自発的に応募し、マッチングによる異動を実現する社内公募制度を設けています。

今後はさらに、自らの意思で考え、学び続けるための教育体系の検討、社内公募活性化のための制度見直し、個々の能

力開発支援を推進していきます。

業務利用および自己啓発促進のための資格取得の奨励

当社では、自律型成長人材の育成の一環として、社員の業務遂行能力の向上、自己啓発の促進による会社組織の活性化を目的に公的資格援助制度を設けています。

2025 年3 月末時点において、569 件の資格を認定しており、2024 年度は延べ121 名が新たに資格を取得しました。

今後、従業員に求められる知識・スキルも多様になることが想定されるため、「東京計器ビジョン2030」に掲げている“DX の推進” に向け、日本統計学会認定の統計処理、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する情報処理技術者試験、一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)認定のG検定、E資格等のデータサイエンス分野にまで資格取得支援を拡大しています。引き続き従業員の自律的な能力開発につながるように公的資格取得支援を推進します。

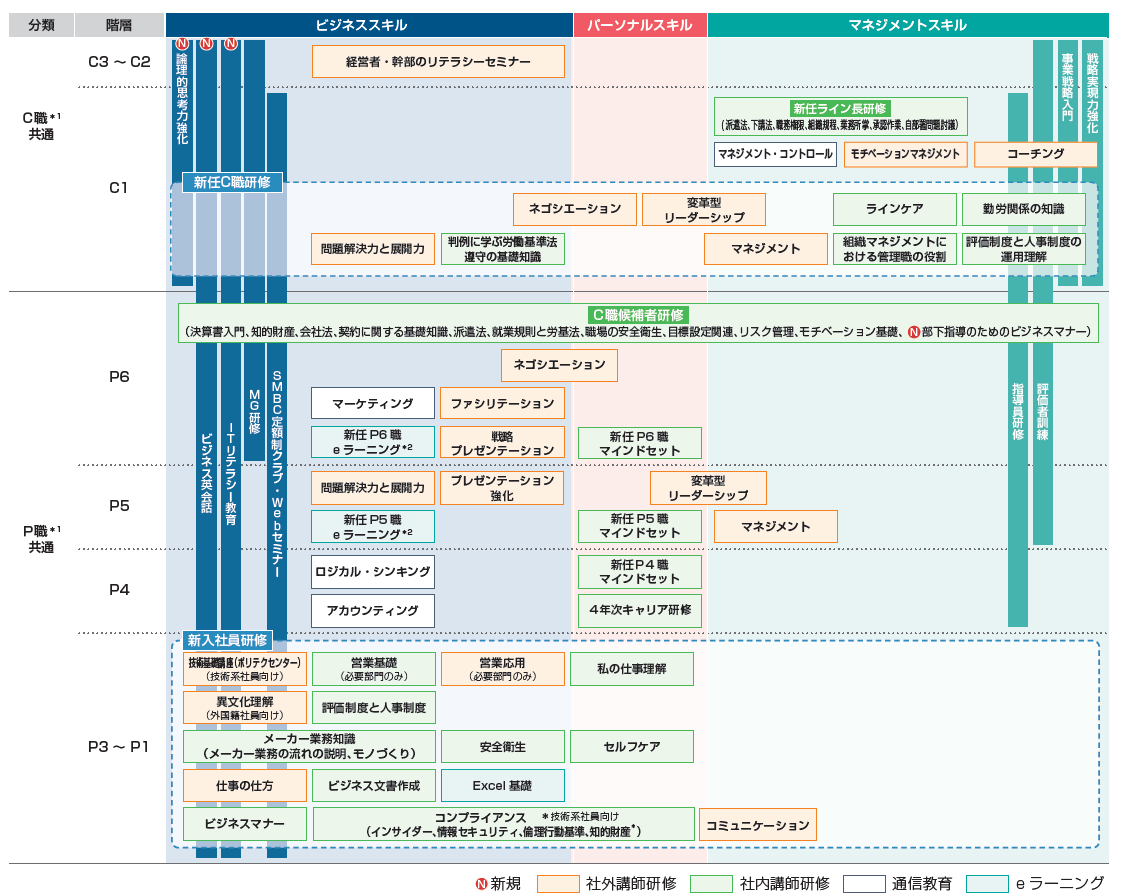

人的資本の価値を向上させるための教育研修

当社では、人的資本の価値を向上させるための教育研修を、新入社員から幹部社員までを対象に行っています。具体的には、階層別教育として各階層に見合う知識やスキルの獲得についてのきめ細かなカリキュラムによる研修などを実施しています。

そのうち、当社グループで管理職に登用された社員に対して、能力開発支援のため、「変革型リーダーシップ」「マネジメント」「問題解決力と展開力」、「ネゴシエーション」のスキルを向上させる研修を提供しています。当該研修体系になってから管理職に登用された社員は全員受講が原則ですが、業務の関係等で対象期間に受講できなかった従業員がいることなどから、2025年3月末時点での受講率は対象社員の92.1%となっています。今後は未受講の従業員に対しての受講も促進します。

また、管理職登用の半年後には、全員が代表取締役社長執行役員に対し、「東京計器ビジョン2030」を実現するための自らの取り組みなどについての進捗報告を行い、フィードバックを受ける機会を設けています。

各階層で身に付ける知識とスキル

※1 C職:クリエイティブ職(管理職)、P 職:プロフェッショナル職(一般職)

※2 新任P5・6 eラーニング科目:労基法と就業規則、安衛法と安衛管理規定、派遣法と派遣雇用管理、決算書入門、会社に纏わる法律、契約における基礎知識、取引基本契約、秘密保持契約書、債権保全・回収、契約不適合責任、製造物責任、海外拠点と国際税務、英文

契約書の基礎知識、契約管理規定、インサイダー、外国公務員贈賄防止(P5で受講した場合は、P6では免除)

※ 上記のほかに、「キャリア採用者向け研修」を年間4回開催(東京計器ならびにグループ会社の説明、当社製品の製造プロセス、インサイダー、情報セキュリティ、倫理行動基準、安全衛生等)

働く環境に関する考え方・方針

当社グループは、挑戦を通じて多様な人材が個々の力を発揮して成長できる企業風土を醸成し続けるために、適材適所の配置で人材が成長できる環境の構築に努めています。また、多様な人材、多様な働き方に応じた労働環境を整備していきます。

社内環境整備方針

- 「東京計器ビジョン2030」実現のため、挑戦志向の人事制度を推進します。

- 個人の能力を把握し、適材適所に人材を配置することで、人的資本を最大限に活用することを目指します。

- 性別、国籍、年齢、経歴、障がいの有無等にかかわらず働きやすい環境を整え、誰もが挑戦する機会の確保に努めます。

- 多様な働き方に対応し、仕事と生活の調和を図ります。

- 人材育成につながる公平・公正な評価を目指します。

- 心と身体がともに健康であるように安心・安全な職場環境の維持改善に努めます。

「東京計器ビジョン2030」実現に向けた人事制度の改革

当社では「東京計器ビジョン2030」の実現のため、2022年度より評価制度および賃金制度を改定しました。新しい人事制度では、人材育成を核とし、それを「戦略実現力の強化」「社員の成長」「挑戦風土の醸成」へと展開していき、これらが相互に連動し、高め合いながら当社を発展させていくことをコンセプトとしています。

従業員が挑戦し、失敗から学び、成功体験を積むことが、成長につながると考えています。そこで、高い目標に挑戦する人材を高く評価する「挑戦目標制度」を導入しました。評価結果を報酬・昇格に反映していくことで、従業員に挑戦を促す仕組みとなっています。さらに2025 年度より管理職の賃金制度についても見直しを行い、年功的要素を低減し役割に応じた賃金比率を高めることで、これまで以上に貢献度の高い人材に報いる制度へと改定いたしました。

従業員の挑戦を支援し、当社の発展および「東京計器ビジョン2030」に掲げた経営目標の実現を目指します。また、評価結果や評価制度の運用に対する課題について審議する委員会を設置し、公平・公正で透明性の高い人事評価制度を目指しています。

多様な働き方への対応

当社では従業員一人ひとりが能力を十分に発揮できるように、多様な働き方に柔軟に対応できるテレワークやフレックスタイムなどの各種制度の整備や、ノー残業デーなど、多くの施策を行っています。また、ワークライフバランスの実現に向けて、残業時間の削減や年次有給休暇(年休)取得率の向上に取り組んでいます。取得回数制限のあった半日休暇について、2022年度から上限を撤廃したことで、年休をより取得しやすい環境を整えました。また、仕事と育児・介護の両立に関する対応として、子の看護休暇や育児による短時間勤務、時間外労働の制限については適用範囲を小学校卒業までに拡大し、介護による休職期間は最長1年間の取得を可能とするなど法律を上回る制度を整備することで、多様な働き方の実現に努めています。

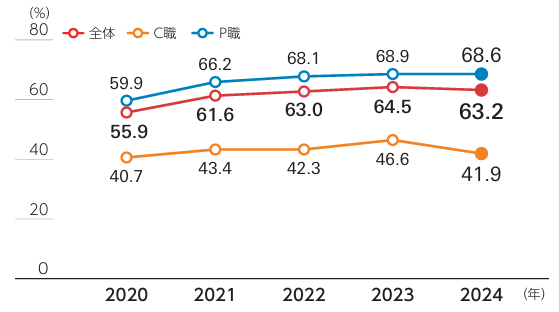

年休取得率

※C職:クリエイティブ職(管理職)、

P職:プロフェッショナル職(一般職)

※各年の10月1日から翌年の9月30日で集計。

女性活躍推進

育児・介護休業制度や育児短時間勤務制度の整備等、女性にとって働きやすい環境整備を推進することにより、当社の2024年度における女性の育児休業取得率および育児休業からの復職率はともに100%を維持しています。また、昨年度に引き続き工場で女性が管理職に登用されるなど活躍の場が広がっています。

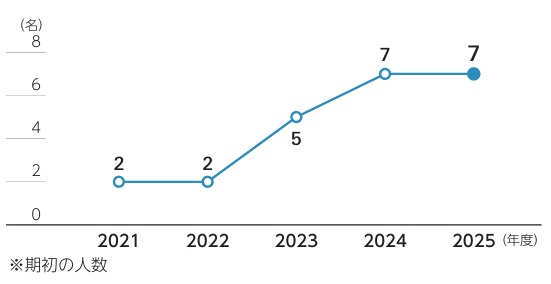

女性管理職数

男性の育児休業取得推進

当社グループでは、仕事と育児の両立を支援するために男性の育児休業制度活用も推進しています。

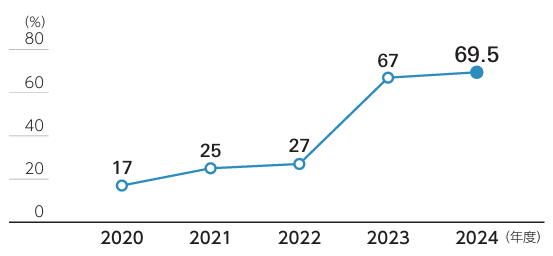

2024年度の男性の育児休業取得率は、制度の周知徹底により69.5%となりました。

男性の育児休業取得率

障がい者雇用

当社では本社、工場での雇用に加え、障がいのある方々が働きやすい環境として設置したサテライトオフィスを活用し、障がい者の積極的な雇用と業務拡大に取り組んでいます。さらに2024年6月には、これまでサテライトオフィスで得た知見を活かし、本社にて障がい者の集合型就労場所を新設しました。

また、那須工場と佐野工場では各所にスロープを設置するなどバリアフリー化を推進し、障がいのある方でも安全かつ安心して働ける環境の整備に取り組んでいます。

障がい者雇用の取り組み

| 年度

|

主な取り組み内容

|

| 2020年度 |

障がい者雇用に特化したサテライトオフィスの新設 |

2022年度

|

サテライトオフィスの増員 |

| 佐野工場に初めて知的障がい者を雇用 |

2023年度

|

サテライトオフィスの増員 |

| 那須工場と佐野工場にスロープを設置し、バリアフリー化を推進 |

| 2024年度 |

本社に障がい者に特化した集合型就労場所の新設と雇用

|

特別年休制度

当社グループでは失効した年休を積み立てて、感染症を含む私傷病の治療や子育て・介護・ボランティアなどに利用できる特別年休制度を導入しています。2023年度からは健康診断の再検査時にも利用できるよう利用範囲を拡大しました。従業員の健康や子育て・介護との両立、社会貢献を支援する制度で、毎年多くの従業員が当制度を利用しています。

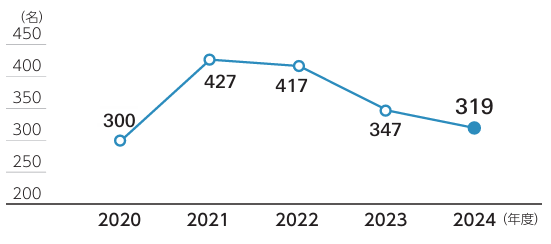

特別年休の利用者数

※特別年休は、切り捨てとなった年休日数と同日数を新たに10月1日に付与。各年度に1日以上利用した人を計上。

※2021~2022年度は新型コロナウイルス関連での利用者が増加したが、2023年度は5類に移行したことで利用者が減少

ハラスメント防止の取り組み

当社グループは、従業員一人ひとりがその能力を最大限に発揮し、その可能性を追求できるような職場環境を整備すると同時に、周囲の人と協力・連携しながら活き活きと働くことができる明るい職場づくりを実現すべく、職場におけるハラスメントの防止と排除の措置、ならびにハラスメントに関する相談・苦情などに迅速かつ公平に対処することを目指します。

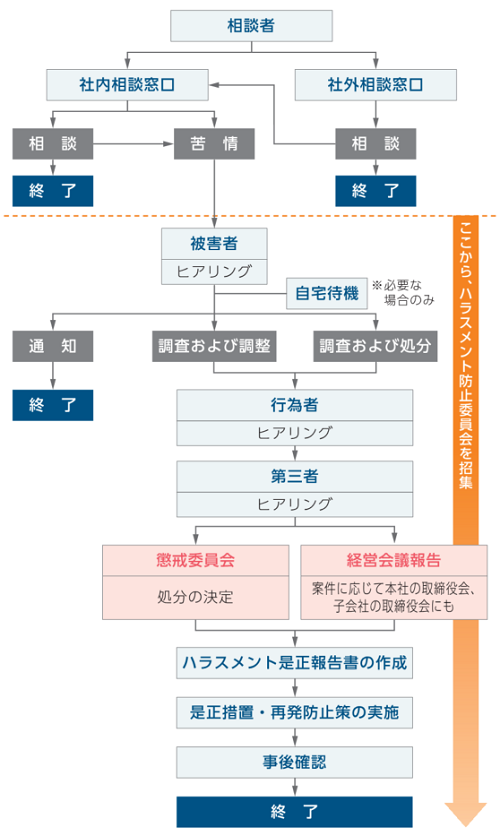

ハラスメントの定義や禁止行為を定めた「ハラスメント防止規程」は、当社グループで働くすべての役員および従業員が対象となるだけでなく、顧客や取引先等にも適用されます。被害を受けた本人はもちろん、ハラスメントの現場を見たり話を聞いたりするなど、疑わしいと感じた第三者からの情報も受け付ける共通の相談窓口を、社内と社外に設置しています。

苦情があった場合は、ハラスメント防止委員会が、弁護士など有識者の意見を求めたうえでハラスメントの有無を認定します。その後、経営会議(子会社の場合は子会社の取締役会にも)や必要な場合は本社取締役会および懲戒委員会にも報告して処分の検討を委ねるとともに、是正措置と再発防止を検討・実施し、委員会ならびに当該職場の部門長および管理監督者がハラスメント是正報告書を作成します。

問題解決のプロセス

健康経営に対する取り組み

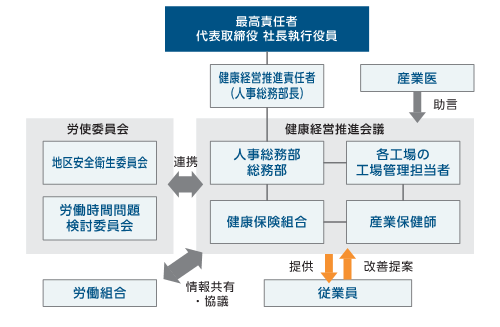

当社は従業員が安心して働くことができるように、1896年の創業以来、日本初となる健康保険組合を設立するなど、1世紀以上にわたり健康経営の先駆者として従業員一人ひとりの心とからだの健康に向き合ってきました。健康経営をより一層進めるため、2023年度には健康経営推進会議を新設、2024年4月に社内外に向けて健康経営宣言を行い、健康に関するさまざまな施策を進めた結果、2025年度から健康経営優良法人(大規模法人部門)に認定されました。

当社の健康経営は、当社にとって最大の財産である従業員とそれを支える家族が安心して幸せな生活を送ることで、会社が持続的な成長を続けていくことを目的としています。

当社では従業員の心とからだの健康管理を経営的な課題として捉え、アブセンティーイズム(病気や怪我などの理由で会社を休むこと)やプレゼンティーイズム(体調不良などで本来の能力を発揮できないまま休まず働き続けること)の抑制といったリスク排除施策だけでなく、従業員が日々、安全、安心、そして幸福感を実感できるような福利厚生諸施策を多く取り入れており、重点施策として、①過重労働対策、②健康管理、③運動習慣、④労働安全衛生の4つを挙げています。

推進体制

毎月、全社員の労働時間を確認し、時間外労働の多い従業員に対しては労使による労働時間問題検討委員会で状況確認と原因調査を行い、削減に向けた対策を決めています。また、健康診断と産業医による面談を実施して、心身に不調がないかを労使で確認しています。

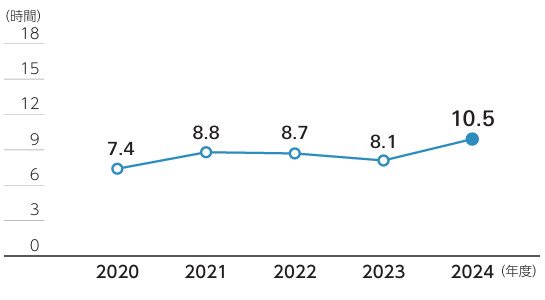

月平均残業時間

健康診断結果が有所見となった従業員に対しては、段階に応じて再検査の勧奨を行うことで、プレゼンティーイズムの抑制に取り組んでいます。

また、季節性インフルエンザなどの感染症蔓延防止を目的として、当社グループでは年に1回、ワクチン職域接種の実施による集団免疫の獲得や消毒用アルコールの常設などにより、感染者の拡大防止を図っています。なお、新型コロナウイルスなど、全社を挙げて取り組まなければならない緊急的な課題に対しては、緊急対策本部を設置して産業医や産業保健師との連携により最新の情報をもとに最適な感染対策を決定し、当社グループすべてを統制することで感染拡大防止を図ります。

心の健康については産業保健師および人事総務担当者によるラインケア・セルフケア研修を定期的に行うとともに、従業員に対するストレスチェックと結果のフィードバックを実施しています。

2024年度のストレスチェックは2,067名を対象に行われ、回答率は96.2%でした(分析対象人数1,989名)。

適度な運動は多くの健康効果をもたらすことから、参加しやすいイベントの提供を行っています。会社主催によるウォーキングイベントを年2回開催し、加えて健康保険組合主催のウォーキングイベントを年1回、年間合計で3回開催することで1年を通して広い範囲での健康施策となっています。なお、健康保険組合のイベントでは従業員だけでなく家族も参加することができます。また、拠点間のコミュニケーション向上を図る目的で本社と工場による5拠点対抗野球大会の開催や、同好会の設立支援と補助金交付なども行っています。

製造業では機械や化学物質、重量物など、危険を伴う要素が多く存在するため、継続して操業を続けるためには、従業員の安全性確保は必要不可欠です。安全に、そして安心して働ける職場を実現・維持できるよう努めるとともに、事故を発生させない作業環境づくりに継続的に取り組んでいます。

安全衛生方針

- 職場における労働安全衛生に関する危険要因を除去し、快適な職場づくりに努め、心とからだの健康の保持増進を促進します。

- 労働安全衛生方針を含む安全衛生管理体制を構築し、適切性、妥当性、有効性を維持するため継続的に改善を行います。

- 労働安全衛生方針並びにその他必要事項を当社で働く全ての人に周知し、安全衛生意識の高揚をはかります。

- 安全衛生管理体制に関係する法規制や当社が同意した協定および社内規程に定めた事項を遵守します。

2024年度の労働災害と再発防止に向けた取り組み

2024年度の労働災害件数は、業務災害は前年比で2件増加し14件、通勤災害は前年比で6件増加して8件となりました。

業務災害が発生した場合、地区安全衛生委員会のメンバーが被災者立会いのもとで現場検証を実施し、再発防止策を決定します。その内容を「業務災害発生報告書」に記載して全社安全衛生事務局連絡会議に提出するとともに、地区安全衛生委員会で水平展開を図ります。

近年の災害は、熟練者の慣れによる油断から生じるというよりも、経験の浅い従業員が引き起こす傾向があるため、基本的な安全動作を習得するまでの間は、熟練社員による指導を強化して未然防止に努めています。また、年齢層の高い従業員による転倒事故も増加傾向にあることから、職場の整理整頓や段差の撤去など、職場環境の改善にも一層力を入れています。

通勤災害が大きく増加したことから、2024年度には複数回事故を起こした全ドライバーに対して交通安全教育を実施するなど、交通事故の防止に努めています。

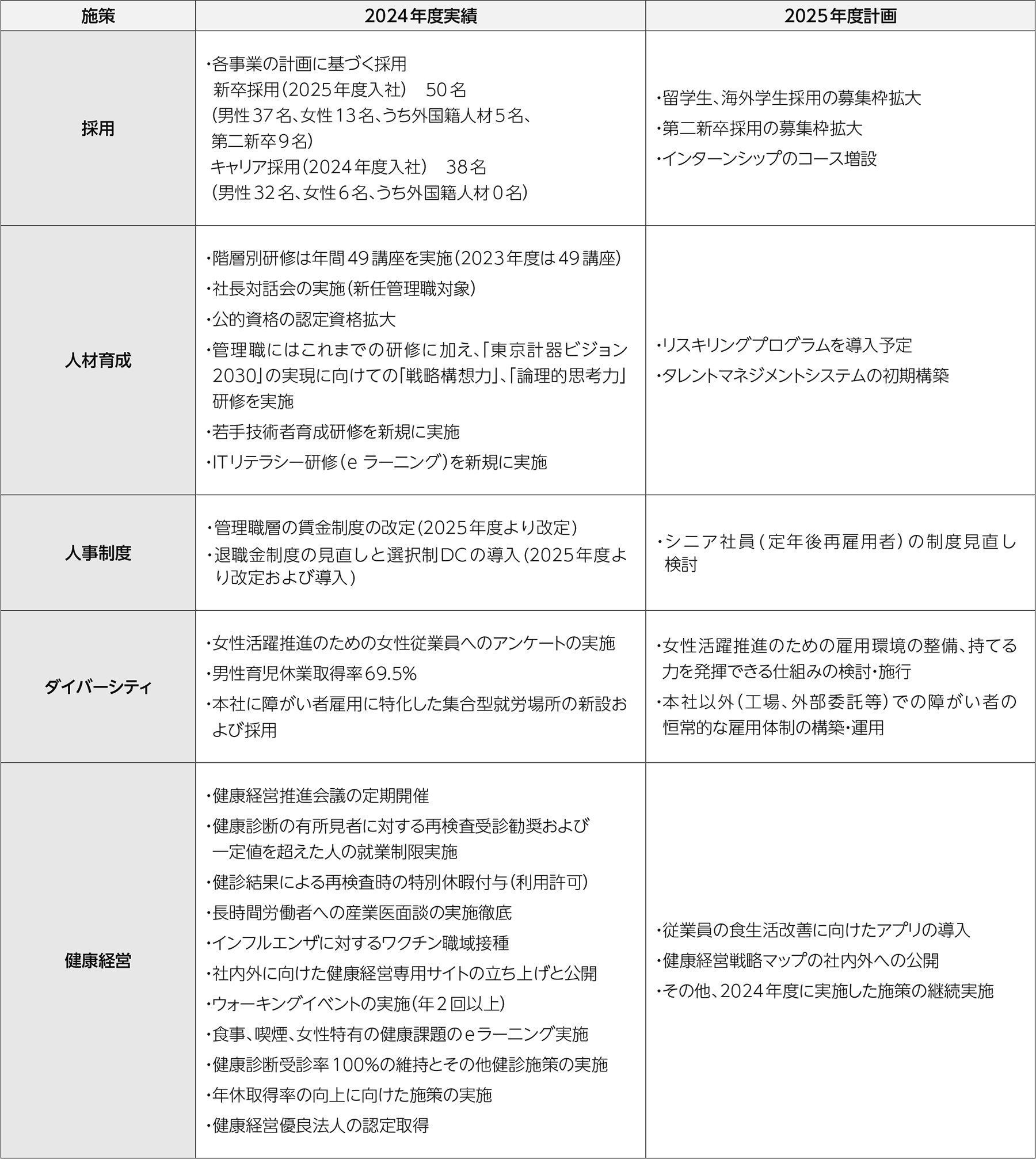

人的資本の価値向上への主な取り組み