サステナビリティ方針

東京計器グループは、計測、認識、制御の独創技術により、社会からの信頼を得ながら、

「持続可能な社会の実現」と「中長期的な企業価値の向上」を目指します。

1.顧客や社会の潜在ニーズを掘り起こし、事業活動を通じて課題を解決し続けます。

2.サプライチェーン全体において、環境負荷の低減と人権の尊重に努めます。

3.多様な人材が個々の力を発揮して成長できる企業風土を醸成し続けます。

社長メッセージ

創既存事業の強化拡大と、新たな成長事業の育成。“両利きの経営”で、「東京計器ビジョン2030」の実現に向けた取り組みを加速させます。

「統合報告書」発行に寄せて

今年度より、従来の「サステナビリティレポート」をさらに進化させ、当社グループの事業活動をよりわかりやすくお伝えすることを目的として、「統合報告書」を発行いたします。

当社グループでは現在、2021 年6 月に策定した「東京計器ビジョン2030」の実現に向けた経営努力を続けていますが、そのための「道標」として、5つの視点から統合報告書が必要だと判断しました。

第1に、価値創造プロセスの全体像をお伝えすること。財務と非財務の両面から、中長期的な価値創造の道筋をお示しします。2025 年の株主総会でも、株主の皆さまから中長期的なご質問を多くいただきました。

第2に、投資家の皆さまや社会からのご期待に応えること。短期的な利益だけでなく、サステナビリティや社会的責任についても、本報告書でお伝えしていきます。

第3に、経営とサステナビリティを結びつけること。社内の意識改革を促し、戦略を整理するためには、社外の方々にもご理解いただけるよう、わかりやすく整理し発信していく必要があります。

第4に、ステークホルダーの皆さまとの信頼関係を築くこと。透明性の高い情報発信手段として統合報告書が果たす役割は小さくありません。

そして第5に、国際的に求められる報告手法に沿うこと。投資のグローバル化が進む昨今、国際基準に沿った報告が信頼獲得には不可欠だと言えます。

上記の視点を踏まえつつ、私たちの持続的な価値創造の道筋をご理解いただけると幸いです。

2025年3月期は過去最高益を達成

「東京計器ビジョン2030」の実現に向けた道のりの中で、当社グループでは2024 年度から2026年度までの3ヶ年新中期経営計画を「成長に向けた飛躍の準備期間」と位置づけ、「収益力の向上」「事業領域の拡大」「経営基盤の強化」を基本方針として、それぞれの施策を推進しています。

「収益力の向上」では、ROIC(投下資本利益率)による事業ポートフォリオの分析やコスト構造の最適化など、経営指標を活用した収益力の強化に取り組んでいます。

「事業領域の拡大」では、中長期的な成長を担う新規分野として、エッジAI、クリーンエネルギー(水素活用技術)、宇宙事業への展開を進めています。これらの分野で複数の実証・試作案件を獲得するなど、事業化に向けた第一歩を踏み出しました。

「経営基盤の強化」では、挑戦意欲の高い人材の育成と定着を図るための人事制度改革を実施しました。またグループ全体で前年度比約1.6 倍の設備投資を行いました。

これらの施策や取り組みにより、新中期経営計画の1年目にあたる2025年3月期は、飛躍への確かな基盤を築くことができたと認識しています。業績面でも、営業利益および経常利益で過去最高益を達成しました。一方で、油空圧機器事業など一部の事業では依然として厳しい状況が続いています。個々の事業にとどまらず、当社グループ全体の横断的な改善と強化を進め、持続的な成長へとつなげていきます。

積み重ねた技術を新たな舞台へ

既存事業に加えて、新たな成長事業の育成に向けたチャレンジも進めています。

防衛・通信機器事業では、防衛省より「MEMS-HRジャイロスコープ/慣性航法技術」の研究事業を新規に受託いたしました。MEMS-HR ジャイロスコープは当社が強みとするMEMS技術を活かし、従来の高精度センサーであるHRG(半球共振ジャイロスコープ)の小型化・高精度化・低コスト化を目指すものです。また、GNSS(衛星測位システム)などの外部信号に依存せず、自律的に位置・姿勢・速度を高精度に計測可能な慣性航法装置の開発も目指しています。この技術は、将来的に自律型ロボットやドローンなど航空機器分野への応用が期待されます。

宇宙事業では、小型SAR 衛星の組み立てを開始しました。2023年には組み立てのための「宇宙棟」を建設し、民間宇宙市場向けの量産体制構築という新たな領域に進んでいます。

生産体制の強化・充実については、那須工場の敷地内に「防衛管理棟」を新設し、2024 年12 月より稼働を開始しました。防衛関連製品の需要増に応じて生産力を増強するとともに、今後の新製品開発を見据えた研究・人材育成の拠点としても機能させていきます。

またAI 分野では、「エッジAI カメラ」のプロトタイプを完成させ、外部の展示会に出展しました。カメラで撮影した画像をAI で処理する際に、従来は撮影データをネットワーク経由で送信しなければならず、通信容量やセキュリティ面で課題を抱えていました。対して、「エッジAI」ではカメラ側に判別機能を持たせています。端末側でリアルタイム処理が可能な新型AI カメラとして、非常に注目されている技術であり、今後さまざまな分野への展開が想定されています。

挑戦と学びから生まれる価値の循環

これらの新たな取り組みの土台は、当社グループが129 年にわたり独自に形成してきたビジネスモデルと、そこから導かれる「価値創造ストーリー」であると言えます。

当社は明治・大正時代より海外企業との業務提携により最先端の技術を導入し、一部は日本流にカスタマイズしながら独創技術を磨いてきました。こうして蓄積されてきた「知的資本」を基盤に、資本の連鎖・循環を通じて価値創造を行っています。別の言葉でいうと、お客さまに寄り添いながらモノづくりを進めてきたことが当社グループの価値創造プロセスの源泉なのです。お客さまとの価値協創により「社会関係資本」や「知的資本」が強化され、それが製品の品質や市場での信頼につながり、企業価値の基盤を形成しています。

お客さまとの価値協創という点では、当社グループは防衛機器事業をはじめとして、非常に厳格な品質管理が求められる用途に対して、しっかりと応えてきました。さらに、こうした「製造資本」を活用し、付加価値の高い製品を提供することで、確実な収益を確保してきました。この収益を再び「人的資本」や「知的資本」への投資に充てることで、技術力や組織力をさらに強化し、価値創造のサイクルを加速させています。

この資本の連鎖・循環を伴う持続可能な価値創造プロセスから生まれるのが、私たちの「価値創造ストーリー」です。「人的資本」と「知的資本」、そして「社会関係資本」などの非財務資本を基盤として、そこから生まれるイノベーションによって財務的な価値を創出し、さらにそれを再投資することで資本を強化するという循環によって構築されています。

この循環を、たとえば人的資本という視点から見ると、社内の各部門(スタッフ・営業・技術・生産・サービスなど)におけるプロセスイノベーションは、従業員一人ひとりの挑戦と学びが原動力となっています。言い換えれば、これは「人的資本」の活性化にほかなりません。また経験から学び挑戦し続ける姿勢は、独創技術やノウハウという「知的資本」の蓄積につながります。さらに「人的資本」、「知的資本」の充実から生まれる技術や信頼が「社会関係資本」となり、お客さまや社会との関係が強化されることで、結果的に企業の持続的成長と社会課題解決への貢献を両立するための原動力となっています。

挑戦するチカラが成長の原動力

価値創造の原動力は何と言っても「人的資本」です。どれほど技術が進歩しても、やはり「企業は人なり」です。いかに優れた戦略や技術があっても、チーム一丸となって取り組む従業員の力があってこそ実現されるものです。私は、人的資本こそが企業価値創造の根幹であり、長期的な競争力の源泉だと考えています。特に変化の著しい現代においては、自律的に学び、考え、行動できる人材こそが、企業成長の原動力となります。

当社グループでは「自律型成長人材の育成」を人材戦略の基本方針に掲げ、多様な人材が個々の能力を最大限に発揮できる環境の実現に取り組んでいます。しかし、まだ道半ばです。個人の能力を最大限に活かしきれていないような場面もあり、マネジメント層の育成にも改善の余地があると認識しています。人材の多様性を真の企業価値に変えるためには、評価制度をはじめとした組織の仕組みなどを含めた整備が必要です。そのような課題意識を持ちながら、今後も「人を育てる企業文化」の醸成を軸に、一人ひとりが誇りとやりがいを感じながら働くことができる企業を創っていきます。

あくなき挑戦と守り続ける価値

来る2026 年に当社は創業130 周年を迎えます。しかし、伝統に甘んじることなく、私たちは常に社会の中で自らの役割を見直し、進化を重ねています。独創技術の研鑽を続け、既存技術の深化と新規事業の創出を両立させながら、社会課題の解決に貢献していく姿勢が持続的発展の鍵なのです。

当社グループは、これまで培われ、受け継がれてきた「挑戦の風土」を土台に、ヒト・モノ・カネといった経営資源の最適な活用を常に意識しながら、時代の変化に即した価値を提供していきます。特に当社グループの強みを活かせる分野―防災・減災、環境、宇宙分野などを中心としたソリューションで、社会の安全・安心を支えていくことが、私たちの最大の使命です。

一方で、変わらずに守り続けるべき価値もあります。たとえば「誠実さ」であり、「社会との共生」であり、「技術を通じた貢献」です。これらの精神は、創業以来ずっと大切に育み、今も従業員一人ひとりの行動の根底にある普遍的な価値であり、お客さまやサプライヤーの方々、社会との信頼関係の源泉です。

“次の100年も、社会から必要とされる企業であり続けるために” ―変わるべきところと守るべき価値をしっかり見極めながら、持続的な成長と社会への貢献を両立させてまいります。ステークホルダーの皆さまには、今後も当社グループをご支援いただけますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

代表取締役 社長執行役員

サステナビリティ担当役員メッセージ

創意と挑戦が未来を創る

当社は創業以来、独創的な技術と挑戦する企業風土を大切にしながら社会の発展とともに歩んできました。長い歴史の中で培われた技術力に裏付けられたお客さまからの信頼は私たちの誇りであり、未来へと引き継ぐべき大切な資産です。

こうした資産が次への成長につながる過程を明確に伝えるため、今年度より従来の「サステナビリティレポート」を「統合報告書」へと発展的に移行しました。ここでは、当社が推進してきたサステナビリティ経営を、変化の激しい環境の中で、持続可能な成長を実現する価値創造の中心に据え、当社の「ありたい姿」の全体像を示すことを目的としています。

殻を破る、勇気の一歩

企業を取り巻く環境の変化は、これまでになく速く、かつ不確実性が高まっています。気候変動、人口減少、デジタル化、サプライチェーンの再編など、課題は多様化しており、地政学的な側面も含め、何が正しいのか、どこに進むべきかは日々変化しています。こうした状況の中では、私たち自身がこれまでの常識や慣習の「殻を破る」ことが求められます。

「殻を破る」という言葉には、自ら変化を起こす勇気と意志が込められています。他者からの指示や環境の変化に押されて動くのではなく、自分の中に眠る信義と可能性を信じ、自発的に一歩を踏み出すこと。その一歩こそが、組織を変え、社会を動かし、未来を創る原動力になります。

当社の歴史を振り返ると、数々の革新や新しい製品・事業プロセスの萌芽は、まさに現場の一人ひとりの小さな挑戦の積み重ねによって生まれてきました。たとえば日本初の超音波流量計の開発や、油圧の製品群における顧客対応型業務プロセスなどがその事例です。日々の業務の中で「もっと良くできるはずだ」という気づきや、困難に直面しても「自分がやってみよう」という行動が、当社の技術と文化を育んできたのです。こうした挑戦の連鎖が、当社を129年にわたり存続させてきた最大の原動力であり、今もなお未来を切り拓く力であり続けています。

未来を創る、持続の力

統合報告書への移行は、そうした私たちの価値創造の原点を、より広い視野で再確認する機会でもあります。サステナビリティの取り組みは、環境への配慮や社会貢献はもちろんのこと、実は企業活動の根幹に深く関わるものです。脱炭素社会への移行、資源循環、生物多様性の保全といった課題はもちろん、働く人々の成長、技術の継承、地域社会との共生といったテーマも、すべてが企業価値の持続的向上に直結しています。

特に、当社の強みである「独創技術」と「モノづくりの現場力」は、サステナビリティ経営を実践する上での最も重要な資源です。気候変動に対応する高効率・高耐久製品や、環境負荷を抑える設計・加工技術は、社会課題を解決する具体的な力となります。これらを支えるのは、現場の創意工夫と、学び続ける従業員一人ひとりの姿勢です。

私は、従業員一人ひとりが、そしてその集合体である組織が自らの「殻を破る」ことで、当社の未来は確実に変わると信じています。殻とは、過去の成功体験や習慣、役割への固定観念、あるいは「自分にはできない」と思い込む心の壁かもしれません。それらを打ち破るのは、自分自身です。自らの意志で行動を変えたとき、人は驚くほど成長し、人生そのものが豊かに変わります。企業の変革もまた、そうした個人の変化の積み重ねから生まれます。

進化し続ける力を次世代へ

私たちが目指すサステナビリティとは、現状通りに何かを続けるだけではなく、社会の動向を読み取り、事業環境の変化に応じてしなやかに対応しながら「新しい価値を見出し進化し続ける」ことです。また、気候変動や人権、格差是正といったグローバルな大きな課題だけではなく、私たちの日常にも同様の課題が存在しています。

形式にとらわれることなく、日々の小さな気づきを行動に変えていくことが、会社や職場の成長のみならず、自身の進歩にもつながると考えています。その実現のために、これまで以上に現場の創意と挑戦を尊重し、従業員一人ひとりが自らの可能性を信じて主体的に行動できる環境を整えていくことが大切です。私は、サステナビリティの推進にあたり、自由闊達な企業風土を皆と協働で育んでいきたいと考えています。人的資本の価値最大化こそが、当社の持続的な競争力の源泉であると確信しています。

統合報告書への移行は、まさに当社自身がその進化を体現しようとする挑戦を宣言するものでもあります。本報告書が、当社の未来を共に考え、共に創るための対話のきっかけとなり、ステークホルダーの皆さまとともに新たな価値を築いていく一助となれば幸いです。

取締役執行役員 サステナビリティ推進担当

鈴木 由起彦

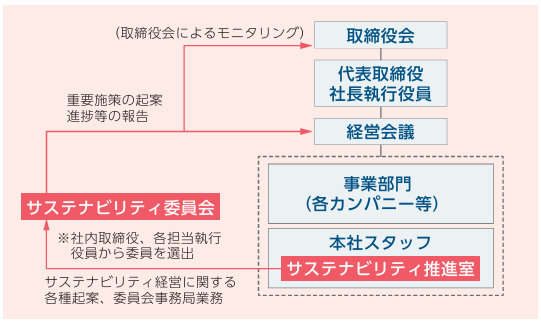

サステナビリティ推進体制

サステナビリティ推進室は、サステナビリティ経営に係る諸施策を当社グループの中心となって企画、推進します。

サステナビリティ委員会は、社長執行役員を委員長として、社内取締役、各担当執行役員から委員を選出しています。サステナビリティ経営に係る方針や施策などを審議、共有し、決定事項を遅滞なくグループ全体で実行するための会議体として機能します。また経営会議、取締役会に重要施策の起案や進捗等を報告します。