私たちは「東京計器グループ倫理行動基準」を、法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための行動規範としています。企業倫理確立には、従業員一人ひとりの自覚が最重要であることを認識し、日頃の企業活動の中で企業倫理の高揚に努めています。また、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断しています。

企業倫理活動を横断的に管理するために、法務・ガバナンス担当役員を委員長とする企業倫理委員会を常設機関として設置しています。

行動規範

「東京計器グループ倫理行動基準

*」は、従業員一人ひとりの健全な行動を促すための基本です。法令や規程類に反する行為・言動をしないこと、企業倫理に反する行為がある場合には適切な対応をとることなどの基本的な姿勢から、社会に有用な商品・サービスの提供、企業活動を通じた社会への貢献、安全で働きやすい職場環境の構築など、すべてのステークホルダーに対する責任について規定されており、行動規範の遵守を通じて社会に対する責任を果たしていくものとなっています。

なお、倫理行動基準は各海外現地法人向けに当該国の言語に翻訳して周知しています。

*

https://www.tokyokeiki.jp/company/rinri.html

企業倫理確立には従業員一人ひとりの自覚が最重要であるという認識のもと、毎年4月に全従業員を対象に行動規範(倫理行動基準)の教育を実施しています。

研修実施状況

倫理行動基準の教育は、座学とeラーニングを併用して全従業員を対象に実施しています。受講完了後には、「倫理行動基準に係る宣誓書」を全従業員が提出しています。

内部監査

当社の内部監査は、あらかじめ定められた年度監査計画に基づき、定期的に行う「定期監査」と、社長執行役員および監査等委員会の指示によるほか、必要に応じ不定期に行う「臨時監査」があります。いずれの監査も内部監査室が行っています。内部監査室は、当社グループの内部統制の適切性および有効性を、被監査部門、部署もしくは連結子会社から独立した立場で検証し、その結果に基づく改善を通じて、当社グループの経営の健全性および効率性の向上に資する活動をしています。当社取締役は、内部監査の意義、ならびに内部監査室の業務、権限および責任を従業者に周知徹底し、内部監査が円滑かつ効率的になされるよう努めています。内部監査室による監査は、当社グループの企業倫理・活動全般を対象として行われています。

当社取締役は、内部監査室長および監査担当者が、従業者から不当な制約を受けることなく内部監査を行うことができるよう配慮しています。内部監査室長が指名した監査担当者は、内部監査室を兼任しているか否かを問わず内部監査期間中は、所属部門、部署もしくは連結子会社の業務の従事が禁じられています。また、監査等委員会から監査業務に必要な指示を受けた従業者は、その指示に関して、ほかの者の指揮・指示を受けないこととしています。さらに内部監査室所属の従業者の人事異動・人事評価・懲戒処分には、監査等委員会の承認を得なければならないこととしています。

内部監査室長および監査担当者は、被監査部門に対して、内部監査実施上必要な帳票および諸資料の提出、ならびに事実の説明その他内部監査に必要な協力を求めることができます。また、必要により、被監査部門以外の関係部門、部署、連結子会社および社外の関係先に対し、内容の照会および事実の説明を求めることができます。さらに、内部監査の遂行上必要と認めた場合に限り、各種会議の議事録の閲覧を求めることができます。

監査担当者は、監査内容を客観的に評価し、監査終了後1ヶ月以内に監査報告書を作成しています。内部監査室長は、監査結果を社長執行役員に報告するとともに、監査報告書の写しを全取締役のほか、法務・ガバナンス担当、監査等委員会、被監査部門に交付しています。社長執行役員が経営会議での報告が必要と判断した場合は、内部監査室長が当該監査結果を経営会議に報告しています。また、監査等委員会が取締役会での報告が必要と判断した場合は、内部監査室長が当該監査結果を取締役会に報告しています。なお、内部監査室長は、緊急を要する事項および経営に重大な影響を与えると認められる事項については、内部監査の終了または監査報告書の作成を待たずに、速やかに社長執行役員および全取締役に対して報告しています。

監査報告書で、改善もしくは是正が指摘された事項は、被監査部門が法務・ガバナンス室の指導のもとに改善もしくは是正措置を策定しています。被監査部門は、決定された改善もしくは是正措置の被監査部門内での速やかな実行を推進しています。内部監査室長は、改善もしくは是正措置の実施状況を適時確認し、社長執行役員に報告するとともに全取締役および法務・ガバナンス担当、被監査部門にその写しを交付しています。社長執行役員が経営会議への報告が必要と判断した場合は、内部監査室長は、確認した実施状況を経営会議に報告しています。また、監査等委員会が取締役会への報告が必要と判断した場合は、内部監査室長は、確認した実施状況を取締役会に報告しています。

内部通報制度

当社グループでは、法令上疑義のある行為等について直接情報の提供を受ける窓口を社内外に設けるとともに、通報者に不利益がないことを保証しています。

社内の内部通報窓口は内部監査室と監査等委員会の2つが設置されています。監査等委員会は取締役・執行役員の法令違反を取り扱い、役員の違反等の隠蔽を回避する役割を果たします。

2024年度の内部通報窓口への相談件数はゼロでした。今後も制度の浸透を図り、コンプライアンスの徹底に努めていきます。

当社グループでは、国際的な平和および安全の維持を目的とする安全保障輸出管理を適切に実施するために、安全保障輸出管理規程を定め、適切に運用しています。代表取締役を最高責任者とし、最高責任者直轄の輸出管理担当部署として法務・ガバナンス室がグループ全体の輸出管理の統制を行っています。また、各部門に輸出管理責任者および輸出管理推進者を設置し、当該規程の遵守および輸出管理業務を適切に実施しています。

安全保障輸出管理が適切に行われているかを確認するため、毎事業年度終了後に定期監査を行っています。監査結果は輸出管理担当部署に報告され、その内容に改善すべき事項が認められる場合は、輸出管理担当部署は当該部門の輸出管理責任者に対して必要な改善措置を講じるよう指示します。輸出管理担当部署は、当該部門の改善措置の結果を確認後、当該改善措置を含めた監査結果を最高責任者に報告しています。

当社グループでは、「倫理行動基準」において、不当な手段による利益の追求を行わないこと、および国内外の法令等やルールに基づいた取引を行うことを明記しています。

海外については「外国公務員贈賄防止規程」を制定し、主要国の贈収賄防止に関する法令への理解を深めるための教育を毎年実施しています。規程では、外国公務員等に対する贈答、接待に関し、内容に応じて適切な決裁方法を規定しています。また、新たに海外代理店等と契約をする場合は、通常の契約審査に加えて、当該代理店等に対する報酬の支払いが贈賄に該当しないこと、および合理的な理由があるため贈賄と疑われないことを確認するために、事前に法務・ガバナンス室にて審査を行っています。さらに、海外代理店等が外国公務員等に対して贈賄を行うことを当社グループ従業員が指示したり、そそのかしたり、補助したりしないことを徹底しています。教育については、外国公務員贈賄防止に関する法律の概要、米国FCPAや日本外国公務員贈賄罪による摘発事例などを、主に主任クラスを対象とした階層別教育で、eラーニングもしくは座学にて行っています。

なお、国内においては、当社グループの事業は官公庁の案件が多いことから、公共工事入札法で禁止されている、いわゆる「入札談合」の禁止を徹底しています。

事業活動において直面するリスクは、経営レベルで特定・評価・分析され、対応の優先順位が明確である必要があります。当社グループのリスク管理体制は、全社的リスクマネジメント最高責任者に社長執行役員を据え、経営会議を中心にして法務・ガバナンス室、内部監査室、監査等委員会等で組織されています。

リスクマネジメントの実施

グループ共通規程として「リスクマネジメント規程」を制定し、当社グループ全体を対象としています。

リスクマネジメントは、“経営上の重大リスク”とそれ以外のリスクに分けて進めています。

“経営上の重大リスク”は、リスクマネジメント規程に従い法務・ガバナンス室が「経営上の重大リスクと主要な対策」として毎年内容を見直して起案し、法務・ガバナンス担当役員が経営会議・取締役会に付議し承認を得ています。「経営上の重大リスクと主要な対策」に担当部署として記載された各部門・部署・子会社は、「経営上の重大リスクと主要な対策」に記載された“あるべき姿”と“主要対策”を踏まえ、具体的な各対策を「重大リスク対策プログラム」として作成し、毎年度末を目途に法務・ガバナンス室へ提出します。法務・ガバナンス室は、各担当部署から提出された「重大リスク対策プログラム」の内容を確認し、不備等があれば当該部署に対し改善の指摘を行います。各部門は、決定されたリスク対策について中期事業計画に反映するとともに、直ちに実行に移せるものは随時実施します。

“経営上の重大リスク”以外のリスク対応は、リスクマネジメント規程に則り、各部門等が「リスク調査票」に従い、自部門に損失をもたらす可能性のあるリスクの発見(洗い出し)作業を行います。実施に当たっては、自部門の事業目標に対して、規程に記されているリスク分類ごとに調査し、現段階ではリスクに該当していなくても、環境変化に伴い、将来的にリスクとして見込まれるものも列挙することを十分考慮のうえ、進めています。

各部門は、洗い出したすべてのリスクについての評価・算定を行います。評価・算定については、リスクごとに“発生頻度”および“影響度”について評価し、これを掛け合わせ総合評価を行います。総合評価が10点以上のリスクについては重要リスクとして所定様式にリスク対策を記載し、法務・ガバナンス室に提出するとともに、自部門の中期事業計画に反映します。また、直ちに実行に移せるものは随時実施しています。総合評価が10点未満のリスクは、各部門等の統制(対策、実施、自己評価)のもとに業務効率改善等の一環として推進しています。

各部門は、前年度に策定したリスク対策の実施状況について、毎年期末に評価を行い、その結果を法務・ガバナンス室へ提出します。

内部監査室は、「重大リスク対策プログラム」について、独立的立場から評価を行い、必要に応じて内部監査(実査)と是正・改善策の指摘を行います。

| 1. 内外経済の変動 |

7. 官公庁との取引 |

| 2. 自然災害・疫病 |

8. 競争の激化 |

| 3. 新商品の開発 |

9. 素材・部品調達 |

| 4. 商品の品質 |

10. 情報セキュリティ |

| 5. 人材の確保 |

11. 知的財産権 |

| 6. 金利の変動 |

12. 退職給付債務 |

※上記リスクは有価証券報告書にて詳細な説明をしています。

BCPの概要

緊急事態発生時においては「人命の安全確保および早期解決」を最優先とし、事業継続に向けて損失の最小化と損害の早期復旧に取り組むことを基本としています。

そのために、危機管理に関する基本的事項を定めた「危機管理規程」および個別の事象に対する対応手順を記載した「危機管理マニュアル」をグループ共通の規程・業務マニュアルとして維持整備しています。

BCPの体制

危機管理における最高責任者は、社長執行役員、または取締役もしくは執行役員の中から社長執行役員が任命した者としています。実際の対応部署は、原則として緊急事態の危機に係る主管部署であり、法務・ガバナンス室が支援を行います。なお、最高責任者が必要と判断した場合は、最高責任者を本部長とし、主管部署を事務局とする緊急対策本部が設置されます。

BCPの継続的な見直し

近年の異常気象や自然災害の急速な増加は、BCPの見直しの必要性を高める要因となっています。これらの災害は、企業や組織にとって生産活動や物流、サプライチェーンへの影響をもたらし、事業継続へのリスクを高めています。人口密集地域では、災害時の影響がより顕著になります。特に当社グループの本社機能が存在する首都圏などの大都市地域は、人口やインフラの集中度が高く、災害の影響が比較的甚大なものとなります。事業活動や交通機関の停止、電力供給の中断など、複雑かつ多岐にわたる障害が予想され、これまでのBCPの見直しが重要とされる要因になります。

また現代のビジネス環境では、当社グループを含め多くの企業がグローバルなサプライチェーンを持っています。世界のどこかで大規模な自然災害や異常気象が発生すると、サプライチェーンに深刻な影響を及ぼす可能性があり、これにより連鎖的に当社グループの生産停止や部品不足が発生し、事業継続性に関わるリスクが高まります。

さらに近年、デジタル技術や情報システムは当社グループにとっても重要なリスク要素となっています。クラウドサービスの利用、取引先企業とのEDI(電子データ交換)取引、統合データ管理など、現在の多くのビジネスプロセスはITインフラに依存しています。このような状況において自然災害や異常気象による停電や通信障害などは、当社グループのビジネス活動への直接的な影響を与える可能性があります。

これらの要素により、当社グループはより実効性のあるBCPの策定と定期的な見直しを必要としていることを認識し、災害対応能力の向上、リスク評価の実施、適切な予防措置や復旧プロセスの確立など、継続的な事業運営

のための見直しを始めています。メーカーとして、災害発生時においても関係する各産業の計測・認識・制御を持続的に支えるために、当社グループにおけるリスク管理の統括部署である法務・ガバナンス室が主導し、まずは

主力生産拠点から災害発生時のマニュアルの見直しを始めました。2023 年は大型商船向けなどの各種航海計器、建設機械向け電子機器、印刷品質検査装置の主力生産工場である矢板工場を、2024 年は防衛・通信機器、流体計測機器の主力生産工場である那須工場、油空圧機器の主力生産工場である佐野工場、そして油空圧機器および油圧応用装置の主力生産工場である田沼事業所を対象に整備しました。

情報セキュリティの方針

重要な資産である情報の機密性、完全性および可用性を確保し、災害や不慮の事故も含めて、情報資産を脅かす脅威から保護することを目的とした「情報セキュリティ基本方針」を取りまとめ、その趣旨に基づいて適宜適切な対応をとるものとしています。

情報セキュリティ基本方針は、次の4項目からなります。

- 情報セキュリティへの取り組み

- 法令等の遵守

- 情報資産の保護

- 事故への対応

情報セキュリティの推進体制

情報担当役員を委員長とし、各部門より選出された委員で構成される「情報セキュリティ管理委員会」(ISMC)を設置しています。情報セキュリティに関する施策の立案は社長室情報企画部が担当し、重要な施策の立案に当たっては、ISMCに付議され、内容によっては経営会議に諮られます。また、当社グループの情報システムの開発・運用は子会社の東京計器インフォメーションシステム株式会社(TIS)が担当しています。TISは情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格であるISO/IEC27001の認証を取得しています。

情報セキュリティインシデント発生時の対応

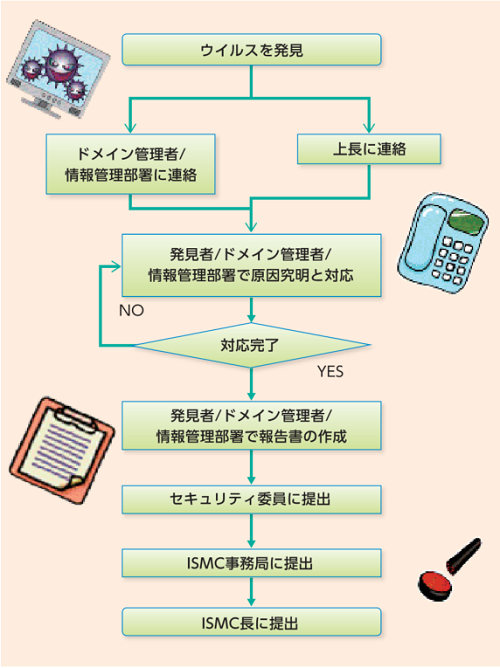

PCやスマートフォンの紛失による情報漏洩のリスクの発生や、コンピュータウイルスの感染などによる重要な情報資産の脅威への対応を速やかに行うために、ユーザーが真っ先にとるべき対処をわかりやすくフロー化しイントラネットで共有しています。なお、ISMC長より報告されたインシデントの発生規模によっては、危機管理規程に従い社長執行役員の判断で情報セキュリティインシデントに対する緊急対策本部を設置し、事態の解決、早期収拾を図ります。

情報システムユーザーへの対応

情報セキュリティ管理の実効性を高めるためには、ユーザーへの教育が極めて重要となります。社長室情報企画部では、新しいシステム、サービスの導入時のユーザー説明会や、基本的な情報セキュリティのeラーニングを実施しています。2022年度からは、全従業員を対象に、猛威を振るうコンピュータウイルスの感染源の一つであるメールに関してのセキュリティ訓練を実施しています。

また、新型コロナウイルス感染症拡大後のニューノーマルな働き方の実現を目指し、リモートアクセス環境の整備を継続して対象者の拡大を図っています。並行して社外の専門業者を使ったITインフラに対するセキュリティ診断を実施し、診断結果のフィードバックによるセキュリティ強化対策として、従業員が利用する端末にMDR(Managed Detection and Response)を導入、24時間365日体制での端末監視を行い、セキュリティ上の脅威をいち早く検知し、素早く適切に対応する体制を整えました。