気候変動への取り組み

東京計器グループは、自社の事業が気候変動に与える影響を最小限に抑えるための活動としてGHG排出量の削減や、省資源・省エネルギーの推進に取り組んでいます。また、将来の気候変動が当社グループの事業に与える影響を抑えるための取り組みも進めています。

TCFD提言に対する取り組み

当社は、2022年8月にTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言への賛同を表明しました。気候変動が事業に及ぼすリスクおよび機会を網羅的に評価すること

により、適応策や緩和策を経営戦略に反映し、「東京計器ビジョン2030」実現に向けた取り組みを推進しています。

事業活動に重要な影響を与える取り組みについては、気候変動関連財務情報等により開示していきます。

①ガバナンス

当社グループは、サステナビリティ経営を推進するために、2021年6月にサステナビリティ推進室およびサステナビリティ委員会を設置しました。サステナビリティ推進室は、サステナビリティ経営に係る諸施策を当社グループの中心となって企画、推進します。サステナビリティ委員会は、代表取締役 社長執行役員を委員長として、社内取締役、各担当執行役員から委員を選出しており、サステナビリティ経営に係る方針や施策などを審議、共有し、決定事項を遅滞なくグループ全体で実行するための会議体として機能します。また、経営会議、取締役会に重要施策の起案や進捗報告等を行います。

サステナビリティ委員会は2024 年度に5 回開催し、「マテリアリティの取り組みの進捗」や「東京計器グループ人権方針の策定」などについて審議しました。人権方針は、経営会議、取締役会での決議を経て2025 年4 月に社外開示しています。

②戦略

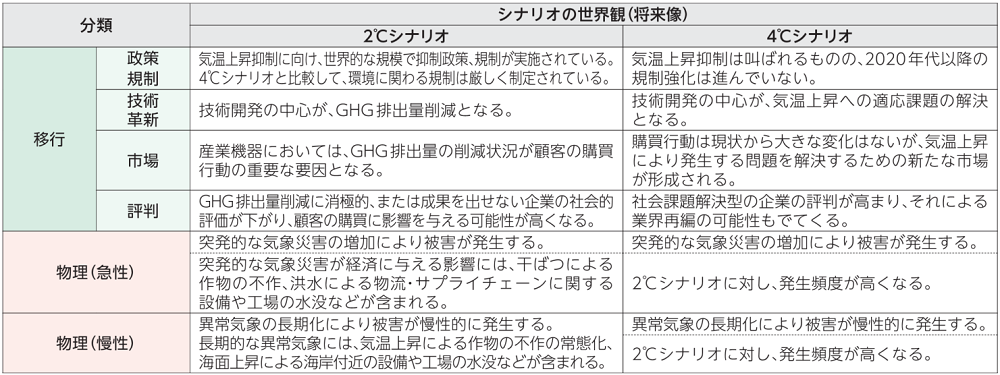

当社グループは、気候変動が自社グループのサステナビリティ経営上の重要課題であると認識しています。そこで、TCFD提言を踏まえてIPCC第6次評価報告書における2℃および4℃の気温上昇シナリオを参考に独自シナリオを作成し、当社の中長期戦略の達成目標年である2030年における温度上昇の影響を評価しました。下表にシナリオの世界観を示します。

作成したシナリオに対し、当社グループにおける事業活動に影響を与える事象とその対応策を抽出し、マテリアリティ活動の中で取り組んでいます。

2024 年度の取り組みの概要は下表の通りです。移行リスクに関しては、お客様や市場からの期待に応える取り組みを継続していき、物理リスクに関しては、サプライチェーン全体の最適化を目指して準備を進めています。

③リスク管理

当社グループのリスク管理はリスク管理体制*に基づき行われており、「リスクマネジメント規程」に沿って、経営上の重大リスクとそれ以外のリスクに分けて進めています。このうち、サステナビリティに関するリスクについては、サステナビリティ推進室またはサステナビリティ委員会の各委員より、サステナビリティ委員会に起案され、リスクの大きさや対処方法などについて遅滞なく審議された後に、その決議事項について、経営会議および取締役会にて審議・最終承認されます。

* リスク管理体制は「東京計器レポート 統合報告書2025」P88参照。

④指標と目標

当社グループはグループ内における2030年度のGHG排出量を2013年度比で37%削減するという目標を設定し、活動を推進しています。2024年度の排出量は、2013 年度比41.5% 減の7,491t-CO2 となり、昨年度に引き続き2030年度達成目標値を下回りました。電力事業者の排出係数が悪化した反面、那須工場に新設した太陽光発電設備と再生可能エネルギー由来電力の継続調達などが貢献しました。2025年度以降も引き続き目標達成に努めてまいります。